„Conservancies“ in Kenia: Profitgieriger Landraub oder philanthropischer Naturschutz?

Von Stephen Corry

„Schutzgebiete“ in Kenia werden als Beispiel für einen Naturschutz dargestellt, welcher der lokalen Bevölkerung nützt und von ihr getragen wird. Doch die Einrichtung von „Schutzgebieten“ kann als Instrument dienen, um das Land der angestammten Viehhirt*innen zu rauben. Solange sich das nicht ändert, sieht die Zukunft eines wirksamen Naturschutzes in Afrika düster aus. „Naturschützer*innen“ müssen das Recht der Hirt*innen auf die Kontrolle ihres Landes anerkennen und aufhören, die lokale Bevölkerung entweder als Erfüllungsgehilf*innen oder als Feinde, die es auszusperren gilt, zu betrachten.

Es existieren zwei mögliche Herangehensweisen, um deine eigenen imperialen Machtansprüche gegenüber anderen Menschen durchzusetzen. Die eine ist, dich mit Waffengewalt des fremden Landes zu bemächtigen und die dortige Bevölkerung zu unterwerfen. Die andere ist, einige der derzeitigen oder potentiellen lokalen Anführer*innen mit Hilfe von Anreizen oder Drohungen auf deine Seite zu bringen und deine Macht somit indirekt auszuüben. Die großen Weltreiche der Geschichte haben sich üblicherweise beider Formen bedient.

Großbritannien etwa herrschte über Indien, indem es sich Schritt für Schritt die Gefolgschaft der etwa 500 Fürstenstaaten des riesigen Reiches sicherte. Einige wurden zuvor in militärischen Schlachten bezwungen, andere wurden mittels Handelsbeziehungen, die für die Eliten beider Seiten vorteilhaft waren, vereinnahmt. Wieder andere nahmen die Fremdherrschaft, überzeugt von den Anreizen und Bestechungen der Briten, sogar dankbar an. Auf diese Weise dehnte London seinen Herrschaftsbereich auf den gesamten indischen Subkontinent und darüber hinaus aus, obwohl die britischen Soldaten und zivilen Verwalter zahlenmäßig weit von der lokalen Bevölkerung übertroffen wurden. Auf jede*n Brit*in in „Britisch-Indien“ kamen weit über 1000 Inder*innen. In Kenia war dieses Missverhältnis nur geringfügig schwächer ausgeprägt: Hier herrschten 23.000 europäische Siedler*innen über ein Gebiet, in dem über 5 Millionen Afrikaner*innen lebten.

Natürlich hat der Widerstand der indigenen Bevölkerung die Kolonialmächte letztlich zum Rückzug gezwungen und damit gezeigt, dass ihr imperiales Herrschaftsmodell nicht dauerhaft aufrechtzuerhalten war. Der Glaube der Europäer*innen an ihre eigene Überlegenheit und daran, dass sie den Rest der Welt zu ihrem eigenen Vorteil manipulieren könnten und sollten, ist nicht totzukriegen. Sie könnte heute noch genau so viele Anhänger*innen haben, wie zur Hochzeit des Imperiums.

Naturschutz ist nur einer der Bereiche, in denen koloniale Vorherrschaft nach wie vor verankert ist. Das gilt für Kenia wie für viele andere afrikanische Länder und auch über Afrika hinaus. Alternativ: Etwa 20% der kenianischen Landfläche ist heute als Schutzgebiet (Protected Area) ausgewiesen. Diese werden größtenteils von den Nachkommen weißer Kolonialist*innen verwaltet und mit horrenden Summen von US-amerikanischen und europäischen „Naturschutzorganisationen“ subventioniert. Diejenigen, die davon profitieren, verdienen ihr Geld mit häufig gut betuchten, nichtafrikanischen Tourist*innen, die über 1.000 US-Dollar pro Nacht für Luxus-Hotels aufbringen können. Die indigenen Afrikaner*innen müssen sich bei diesem Kuhhandel mit ein paar Krümeln zufrieden geben. Zum Vergleich: Der Durchschnittslohn eine*r Kenianer*in, in der Hotelbranche oder als Parkranger*in, beträgt weniger als 5.000 US-Dollar pro Jahr.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts begannen manche wohlmeinenden „Naturschützer*innen“ schließlich, die Kritik zur Kenntnis zu nehmen, sie hätten sich des Landes der lokalen Bevölkerung bemächtigt, ohne dass diese zugestimmt hätte oder eine Konsultation auch nur vorgetäuscht worden wäre. Sie realisierten, dass das traditionelle Konzept afrikanischer „Naturschutzgebiete“, als Zonen, die die lokale Bevölkerung von ihrem Land ausschließen, selbst dann, wenn sie seit vielen Generationen darauf gelebt hatte, dringend reformiert werden muss. Selbst jene, die an tatsächlicher Veränderung nicht interessiert waren, mussten eingestehen, dass es dringend notwendig war, dem „Naturschutz“ ein neues Image zu verleihen: „Naturschützer*innen“ erkannten, dass sie die Unterstützung der Öffentlichkeit verlören, wenn sie nicht behaupten würden, in Partnerschaft mit der lokalen Bevölkerung zu handeln - auch dann, wenn sie es gar nicht taten.

Zur gleichen Zeit meinten einige weiße Farmer*innen in Kenia, sie könnten mit ihrem Land, das ihren Vorfahr*innen ursprünglich gegeben worden war, um die britische Kronkolonie mit Nahrungsmitteln zu versorgen, mehr Geld verdienen, wenn sie es in „Schutzgebiete“ umwandeln und zahlende Gäste beherbergen würden. Die Gesamtkosten dieses Vorhabens wären niedrig: Das Land war den Afrikaner*innen bereits in der Vergangenheit geraubt und den Siedler*innen geschenkt worden. Die Gebäude waren von unterbezahlten Einheimischen aufgebaut worden und eine ganze Schar an Diener*innen - jetzt Personal genannt - könnte einfach aus der umliegenden Bevölkerung rekrutiert werden. Dem gegenüber stünden ausländische Gäste, die bereit wären, die gleiche Menge Geld aufzubringen, die sie auch in den luxuriösen Unterkünften des Globalen Nordens zahlten - oder gar mehr, da großes Interesse daran bestand, das „wilde Afrika“ kennenzulernen. Kurz: Die immer noch existierende weiße Fantasie von Subsahara-Afrika als einen unberührten Garten Eden, besiedelt von exotischer Megafauna und bekannt aus zahlreichen Büchern und Filmen des 20. Jahrhunderts, könnte eine wahre Goldgrube sein.

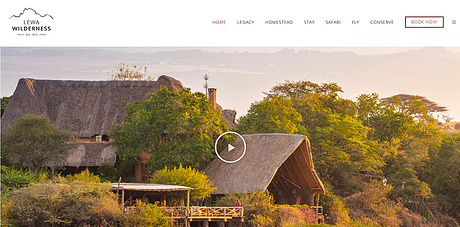

Die Erkenntnis, dass die Zeit gekommen war, um mit dem „Naturschutz“ Geld zu machen, scheint sich in Kenia zuerst in den 1980er-Jahren in Lewa Downs durchgesetzt zu haben, einer alten Rinderfarm, die der Familie Craig 60 Jahre zuvor von der Kolonialregierung übertragen worden war. Damals verpachteten die Craigs bereits einen Teil des Landes an die Engländerin Anna Merz, die aus allen Ecken Kenias Nashörner in das Gebiet brachte und mit elektrischen Zäunen und bewaffneten Wächter*innen dafür sorgte, dass die Tiere drinnen und die Afrikaner*innen draußen blieben. Ian Craig, ein ehemaliger Großwildjäger, entschloss sich, die gesamte Anlage nach den Ansprüchen des Safari-Tourismus umzugestalten und schaffte dafür weitere Nashörner und andere ikonische Arten an, mit deren Beobachtung sich Geld verdienen ließ.

© Lewa Wilderness

© Lewa Wilderness

Die ehemalige Farm Lewa wurde zur Speerspitze einer Welle neuer „Schutzgebiete“, die im Englischen als „conservancies“ bekannt sind und in ganz Kenia sowie darüber hinaus aus dem Boden schießen. Die meisten davon werden von einer undurchsichtigen Nichtregierungsorganisation (NRO) gefördert, dem Northern Rangelands Trust (NRT), der von Ian Craig 2004 gegründet worden ist. Der NRT seinerseits wird massiv von der größten und vermögendsten „Naturschutzorganisation“ der USA unterstützt: The Nature Conservancy (TNC).

Mittlerweile existieren in Kenia mehr als drei Dutzend privater „conservancies“, die etwa 11% der Fläche des gesamten Landes (6,3 Millionen Hektar) einnehmen. Sie haben die Nationalparks flächenmäßig überholt und werden häufig als Vorreiter einer Neuausrichtung des „Naturschutzes“ dargestellt, die das veraltete Modell des „Festungsnaturschutzes“ durch einen „gemeindebasierten Naturschutz“ ersetzt, der vorgeblich unter der Kontrolle oder gar der Eigentümerschaft der lokalen Bevölkerung steht. Heute wird standardmäßig auf diese „conservancies“ verwiesen, um der Kritik etwas entgegenzusetzen, der „Naturschutz“ sei im Kern kolonial und werde von und für Nichtafrikaner*innen betrieben.

Wie häufig bei derartigen Projekten im Globalen Süden - und im Übrigen auch im Globalen Norden - kann ein Blick hinter die Fassade der Selbstdarstellung Aufschluss über tieferliegende Zusammenhänge geben. Als Randbemerkung – wenngleich für viele Kenianer*innen von Brisanz – sei zunächst angemerkt, dass Lewas Beziehungen zu den alten kolonialen Machtstrukturen nach wie vor feierlich aufrechterhalten werden. Prinz William lebte nach seinem Schulabschluss im Jahr 2000 eine Zeit lang in Lewa und führte eine Beziehung mit Ian Craigs Tochter. Der royale Erbe bleibt ein häufiger Gast. In einem ihrer Camps machte er der zukünftigen Königin Catherine Middleton einen Heiratsantrag und bei ihrem Hochzeitsmahl war einer der Gästetische nach Lewa benannt. Ian Craig wurde von der Königin von England 2016 mit dem „Order of the British Empire“ ausgezeichnet. Auch Minister*innen der britischen Regierung, einschließlich des heutigen Premierministers Boris Johnson, haben Lewa besucht. Wenn man die richtigen Kontakte hat, ist es ein Leichtes vorbeizuschauen: Der größte britische Militärstützpunkt in Afrika ist weniger als 50 Kilometer entfernt, lediglich ein paar Minuten im Helikopter.

© Pastoralist Media Initiative

© Pastoralist Media Initiative

Um die Entstehung der privaten „Naturschutzgebiete“ und die Probleme zu verstehen, die sie mit sich bringen, ist es unabdingbar, einen Blick auf die Landnutzung im Norden Kenias zu werfen. Im Norden gehen die Ausläufer des Mount-Kenya-Massivs mit seinem milden Klima und seinen fruchtbaren Böden in heißes, arides Hochland über, das sich als weniger günstig für sesshafte Landwirtschaft erweist und sich über 400 Kilometer bis an die äthiopische Grenze erstreckt. Dieses Gebiet ist das angestammte Land verschiedener Völker, die seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden von nomadischem Hirtentum leben. Sie hüten Schafe, Ziegen, Kamele und - wofür besonders die Maasai und Samburu bekannt sind - Rinder. Auf den ersten Blick wirkt das Leben in einer Landschaft, die nur wenig sichtbare Vegetation aufweist, beschwerlich. Tatsächlich aber hat sich das Wanderhirtentum über Generationen hinweg zu einem ausgefeilten und gut an die Natur adaptierten Lebensstil entwickelt. Es beruht auf einem hohen Maß an Mobilität, wobei die Herden in Anpassung an das jahreszeitliche Klima und regionale Vorkommen von Niederschlag und Oberflächenwasser große Distanzen zurücklegen. Sowohl Herden als auch Hirt*innen kennen ihren Weg dabei genau, denn sie haben über viele Generationen ein komplexes Verständnis der Landschaft und des Wetters erlangt.

Das Land nährt das Vieh und die Menschen und wird regelmäßig brachliegen gelassen, damit es sich regenerieren und später von einer anderen Herde genutzt werden kann. Es stellt die Kulisse der Entstehungsgeschichte und Identitätsbildung der darauf lebenden Bevölkerung dar. Der Umstand, dass das Gebiet von vielen verschiedenen Völkern (Rendille, Borana, Gabbra, Turkana, Pokot, Samburu, Maasai und anderen) genutzt wird, macht die nachbarschaftliche Verständigung und die gemeinsamen Wertvorstellungen zu einer wichtigen Basis, um Konflikten, etwa um den Zugang zu Weideland und Wasser, vorzubeugen. Die nationalen Grenzen zum von Unruhen gezeichneten Äthiopien im Norden und zum kriegsgebeutelten Somalia im Osten, die einst von den Kolonialmächten mit dem Lineal am Reißbrett gezogen wurden, sind hier größtenteils unsichtbar und durchlässig.

Die britische Herrschaft über diesen Teil Afrikas begann schon nach weniger als 30 Jahren zu bröckeln, etwa zeitgleich, als die Inder*innen 1947 mit dem Ende „Britisch-Indiens“ deutlich aufzeigten, dass die Zeit des britischen Empire vorüber war. Nach mehreren Jahren des gewaltsamen Kampfes, begleitet von grausamen Unterdrückungsmaßnahmen des Kolonialregimes, kam es 1963 schließlich auch in Kenia zum unausweichlichen Einholen der „Union Jack“. Die Brit*innen ließen ein paar Tausend Siedler*innen und viele ihrer Weltsichten zurück. Eine davon war das Misstrauen, ja die Feindseligkeit und Verachtung mit der nationale Regierungen grundsätzlich auf Menschen blicken, die eine mobile Lebensweise einem festen Wohnsitz vorziehen: Nomad*innen sind naturgemäß schwierig zu besteuern und zu kontrollieren.

In den Augen altmodischer „Naturschützer*innen“ handelt es sich bei Wanderhirt*innen um „Schädlinge“, die die Natur nutzen, ohne ihr etwas zurückzugeben. Dies steht im Widerspruch zu der sich zunehmend durchsetzenden wissenschaftlichen Erkenntnis, dass die Ökosysteme des ostafrikanischen Graslandes gerade durch weidende Tiere geschaffen wurden, die ihre Vitalität nicht zerstören, sondern sogar fördern. Völker, die vom Wanderhirtentum leben, praktizieren – wie auch solche, die ihre Nahrung durch das Jagen und Sammeln beziehen – einen Lebensstil, der die Artenvielfalt in ihrem Umfeld erhöht statt sie zu verringern und der für einen großen Teil der afrikanischen Bevölkerung über Jahrtausende die Norm dargestellt hat. Es gibt Schätzungen, nach denen nicht weniger als ein Viertel der afrikanischen Bevölkerung vom Hirtentum abhängig ist.

Doch die Kolonialist*innen sahen diesen Sachverhalt in einem anderen Licht. Eingenommen von dem anthropologischen Dogma, nach dem die Sesshaftigkeit in Kombination mit Landwirtschaft an der Spitze der menschlichen Entwicklung steht, versuchten sie lange, das Hirtentum einzuschränken und genauso zu beenden wie die Selbstversorgung durch die Jagd. Diese einseitige Sichtweise ist nach der Unabhängigkeit des Landes auch an die erste Regierung Kenias vererbt worden. Sie wurde dominiert von Angehörigen der Gikuyu-Ethnie, deren Mitglieder traditionell Ackerbau betreiben und die den ersten kenianischen Präsidenten, Jomo Kenyatta, stellte. Die Diskriminierung der Lebensweise der Hirt*innen hat Tradition.

Die Britische Krone hatte das sogenannte „Weiße Hochland“, das höher gelegene, mildere und malariafreie Zentrum des Landes in den 1920er-Jahren weißen Siedler*innen übereignet, insbesondere Veteranen des Ersten Weltkrieges wie dem Großvater von Ian Craig. Als die neuen Landbesitzer*innen begannen Zäune zu errichten, waren die umliegenden Hirt*innen gezwungen, sich an die neue Situation anzupassen. Manche Gebiete betraten sie überhaupt nicht mehr, auf anderen ließen sie ihre Herden nur noch heimlich weiden und riskierten dabei stets Verhaftungen und Waffengewalt, wenn sie die Zäune zerschnitten. Doch nomadische Völker, ob es sich um Hirtenvölker oder solche, die von der Jagd abhängen, handelt, weisen häufig ein weit höheres Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auf, als ihre sesshaften Nachbarn: Sie passten sich an, überlebten und sind immer noch da.

Nach der Unabhängigkeit Kenias etablierte sich die politische Praxis, die Wanderhirt*innen in die sesshafte Mehrheitsgesellschaft zu drängen, indem man ihr Recht an dem gemeinschaftlich genutzten Land zwar anerkannte, doch nur für einen kleinen Teil ihres bisherigen Weidegebietes. Dies geschah im Rahmen der bestehenden Landgesetzgebung, die für sesshafte Gruppen verfasst worden war. An die Hirt*innen - zumindest an einige von ihnen – übergab man Gemeinschaftsfarmen, in denen bestimmte Familienmitglieder eine Parzelle Land erhielten. Um ihre Landtitel von den Behörden anerkennen zu lassen, mussten sie Komitees bilden. Sie taten dies gewöhnlich über ihre Ältestenräte. Bei den meisten afrikanischen Hirtenvölkern existiert eine festgeschriebene Hierarchie, die sich an Altersklassen orientiert und in deren Rahmen besonders wichtige Entscheidungen den Älteren überlassen werden.

Dies soll nur einen Überblick geben über die komplexe Ausgangslage der Konkurrenz um Land, die offenbar wurde, als weiße Farmer*innen sich entschieden, in den Safari-Tourismus einzusteigen. Es war ein Leichtes für sie, Craigs Schutzgebiet-Modell für ihre eigenen Farmen zu übernehmen. Als es aber darum ging, Land zu beschaffen, das sich bislang in einheimischem Kollektivbesitz befand – die Gemeinschaftsfarmen der Hirt*innen – wurden kreative Ansätze notwendig, um die Umwandlung produktiven Weidelandes in private Tourist*innen-Parks voranzutreiben und zu rechtfertigen.

In manchen Fällen mag es zu einer ehrlichen Konsultation der betroffenen Gemeinde und zu ihrer Zustimmung gekommen sein. In anderen Fällen nicht. Die Ältesten oder einfach einige Gemeindemitglieder wurden von Vertreter*innen des NRT aufgesammelt und zu einem ihrer Treffen gefahren. Dort wurden sie gebeten, einen Pachtvertrag über 30 Jahre für die vorgesehenen Teile ihres Landes zu unterzeichnen und damit einer*einem „Investor*in“, einem Unternehmen, zu überschreiben, der dort auf Naturbeobachtungen ausgerichtete Besucher*innen-Unterkünfte errichten würde. Im Gegenzug würden die afrikanischen Landbesitzer*innen eine Hand voll - meist schlecht bezahlter - Jobs innerhalb und außerhalb der „Lodge“ oder des luxuriösen Safari-Camps erhalten. Gleichzeitig sollten sie für Sicherheit innerhalb des Gebietes sorgen und notwendige Infrastruktur und Straßen für die Pächter räumen - ohne dafür bezahlt zu werden. Die Gemeinschaftsfarm würde für jede Nacht, die ein*e Tourist*in dort verbrächte, eine kleine Vergütung erhalten - es sei denn, es würde sich um eine*n Geschäftspartner*in oder ein Familienmitglied des Investors handeln. Worauf das Ganze also letztlich hinauslief, war, dass die Hirt*innen für ein paar Jobs und einen bescheidenen Geldbetrag einen substanziellen Teil ihres Landes für eine Lebzeit abtraten. Die Hirt*innen hatten wenig Erfahrung darin, sich eigene Rechtsberatung zu organisieren und die abgeschlossenen Verträge erwähnten an keiner Stelle das Recht, dass die Kollektive der Gemeinschaftsfarmen Zugang zu den Geschäftszahlen des Investors bekämen, um beispielsweise zu überprüfen, ob sie korrekt entlohnt würden.

Diese Vereinbarungen werden weder veröffentlicht noch in irgendeine der lokalen Sprachen übersetzt. Sie würden keiner Überprüfung auf Korrektheit oder Rechtskraft standhalten, weshalb den Gemeinden zum Teil eigene Kopien vorenthalten werden und der Vertrag noch Jahrzehnte nach seiner Unterzeichnung als vertrauliches Dokument bei dem*der Investor*in verbleibt. Doch damit nicht genug: Manche verlängern sich nach Pachtende automatisch um weitere 30 Jahre unter denselben Bedingungen.

„Übereinkommen“ wie diese sind halbherzig getarnter Landraub. Die Hirt*innen geben einen Teil ihres Landes an eine*n Investor*in ab, die darauf luxuriöse Unterkünfte errichtet. Im weiteren Verlauf werden dann einige ikonische Tiere herangeschafft und ansehnliche Gewinne mit reichen Tourist*innen eingestrichen, deren Erwartungen, von bunt geschmückten afrikanischen Krieger*innen und ihren Frauen bedient zu werden, vollkommen erfüllt werden. Dabei sind die Kellner*innen und Putzkräfte natürlich die rechtmäßigen Landbesitzer*innen. Auf diese Weise wurden autarke, unabhängige Hirt*innen mit großer Widerstandsfähigkeit gegen Krisen zu Bediensteten, die vollkommen auf eine Industrie angewiesen sind, die ihrerseits abhängig ist von den wechselhaften Trends des Tourismus (und sich durch Reisebeschränkungen aufgrund von Pandemien wie COVID-19 als äußerst krisenanfällig herausgestellt hat).

Seine Kontrolle über die regionale Wirtschaft auszubauen, ist eine andere Weise, auf die der NRT begonnen hat, das die angestammte Lebensweise der Bevölkerung zu zerstören. Er hat ein Geschäftsmodell etabliert, das darauf beruht, das Vieh bevorzugter Hirt*innen (nicht derer, die ihn kritisieren) anzukaufen und an die Lebensmittelindustrie weiterzuverkaufen. Dabei kann es sich der NRT offenbar auch leisten, finanzielle Risiken einzugehen, da Verluste durch die Einnahmen aus dem Tourismus ausgeglichen werden können. Darüber hinaus erhält der NRT Fördermittel seiner vermögenden Partner*innen, die, wie etwa The Nature Conservancy (TNC) ihrerseits von westlichen Regierungen mitfinanziert werden. Durch seine wirtschaftliche Dominanz hat der NRT die regionalen Märkte weitläufig untergraben und ist im Norden Kenias zu einem ökonomischen Schlüsselakteur aufgestiegen - stets vermeintlich zum Wohle der lokalen Bevölkerung.

Dass der NRT damit davonkommen kann, liegt unter anderem daran, dass die Pachtverträge zwischen einzelnen Investor*innen und einer Gemeinschaftsfarm geschlossen werden. So bezieht sich der NRT darauf, lediglich beratend tätig zu sein, und bestreitet jede Verantwortung für Ungerechtigkeiten mit Verweis darauf, kein Vertragspartner zu sein. Der NRT berät die Investor*innen - soviel ist sicher. Aber die Behauptung, dass er dabei gleichzeitig im besten Interesse der Hirt*innen handelt, ist offensichtlich falsch.

Seine Jahresberichte enthalten keinerlei gesicherten Geschäftszahlen, da Nichtregierungsorganisationen in Kenia nicht wie in Europa oder den USA gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihre unabhängig geprüften Finanzberichte offenzulegen. Entsprechende Anfragen werden abgewiesen oder ignoriert. Wie sich der NRT genau finanziert, ist unklar. In anderen Worten: Er kann diesbezüglich behaupten, was immer er will. Die Möglichkeiten einer „kreativen“ Buchführung scheinen unbegrenzt.

© Pastoralist Media Initiative

© Pastoralist Media Initiative

Es ist nur verständlich, dass fachkundige Kenianer*innen misstrauisch gegenüber einer derart intransparenten NRO sind, die erheblichen gesellschaftlichen Einfluss über große Teile Nordkenias gewonnen hat und mittlerweile das Leben von Millionen Afrikaner*innen maßgeblich beeinflusst. Der Umstand, dass dabei ein weißer Kenianer mit guten Verbindungen zum Staatsoberhaupt der ehemaligen Kolonialmacht die Fäden in der Hand hält, verstärkt diese Bedenken noch. Zusätzliche Bevormundung der lokalen Bevölkerung lässt sich auch angesichts der Mitwirkung von TNC und geäußerten Wünschen mancher „Naturschützer*innen“, dass auf dem ganzen Kontinent – vorgeblich aus ökologischen Gründen – kein Fleisch (mit Ausnahme von Huhn) mehr verzehrt werden sollte.

TNC müsste eigentlich auch außerhalb der USA viel bekannter sein, schon deshalb, weil sie mit einem Jahreseinkommen von über einer Milliarde US-Dollar die vermögendste „Naturschutz“-Organisation der Welt ist. Der Hauptsitz der NRO ist weniger als sechs Kilometer vom Weißen Haus entfernt und sie wurde von dem Investmentbanker Mark Tercek geleitet, bis dieser die Organisation 2019 nach einer Untersuchung zu sexueller Belästigung innerhalb der Leitung von TNC verließ. Zuvor war Mark Tercek bis zur Finanzkrise 2008 Manager und Partner bei Goldman Sachs, als dem Unternehmen seine Verwicklung in die US-Hypothekenkrise auf die Füße fiel. Zusammen mit Lehman Brothers war Goldman Sachs maßgeblich für den finanziellen Kollaps verantwortlich, der etwa neun Millionen US-Amerikaner*innen ihren Arbeitsplatz kostete. Zu diesem Zeitpunkt verließ Tercek das Bankgeschäft und wandte sich dem „Naturschutz“ zu, wenngleich dieser Wechsel nicht mit einer Veränderung seines Weltbildes einhergegangen sein dürfte und offenbar auch kein persönliches Opfer für ihn darstellte: Es ist nicht anzunehmen, dass Tercek von nun an Holzklasse fliegt. Sein Basisgehalt bei TNC betrug im Jahr 2015 stolze 765.000 US-Dollar.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die wachsende Kontrolle, die reiche Amerikaner*innen mittels einer lokalen NRO über das Land der Hirt*innen gewinnen, bei diesen nicht auf freudige Zustimmung stößt. Umso mehr, wenn die Organisation enge Beziehungen zu der alten Kolonialelite unterhält, die nach wie vor in Begleitung ihrer Streitkräfte in Erscheinung tritt. Auch dass den Hirt*innen die Einsicht in Verträge, die sie angeblich einmal unterzeichnet haben, verwehrt wird, führt natürlich zu Besorgnis. Einige junge Männer profitieren von den Arbeitsplätzen und sind verständlicherweise mit diesen Entwicklungen einverstanden, doch der Widerstand dagegen bleibt stark. Kritik wird oft im Stillen geübt und viele Hirt*innen, die den NRT ablehnen, erheben ihre Stimme nicht, da sie Angst davor haben, dass ihre Ansichten den herrschenden Autoritäten zu Ohren kommen. Kritiker*innen wurden in der Vergangenheit eingeschüchtert und Naturschützer*innen, die den NRT in Frage stellen, wird die berufliche Laufbahn versperrt.

Die britische Armee ist aus verschiedenen Gründen in Kenia stationiert. Es ist offensichtlich, dass die Region nützliches Trainingsgelände darstellt. Doch die offiziellen Gründe sind die Bekämpfung von Terrorismus, die Wahrung von Frieden, humanitäre Hilfe und die Unterstützung der Parkwächter*innen dabei, „Elefanten vor Wilderern zu schützen“. Viele britische Steuerzahler*innen würden es vielleicht gutheißen, dass ihr Militär Elefanten schützt, doch die Situation wirft einige unangenehme Fragen über die Verschmelzung der Aufgaben von Soldat*innen, Polizist*innen und Parkwächter*innen auf. Insbesondere angesichts dessen, dass es sich bei Letzteren zum Teil um private Milizen handelt, die von reichen weißen Landbesitzer*innen engagiert werden, um ihre wertvollen Besitztümer und vermögende Tourist*innen zu schützen. Der Mindestpreis für einen Aufenthalt von ein paar Tagen in dem privaten Schutzgebiet Ol Jogi, das nur 30 Kilometer von dem britischen Militärstützpunkt entfernt ist, beträgt 34.000 US-Dollar. Trotz dieser Einkünfte, erhält Ol Jogi noch finanzielle Zuwendungen von der britischen Naturschutzorganisation Save the Rhino, die teilweise in die Ausbildung von Parkwächter*innen fließen.

Das Bewusstsein über den Wert der Region, auch abseits ihres touristischen Potentials, wächst. Der Norden Kenias hatte schon bei der Aufteilung des afrikanischen Kontinents eine hohe geopolitische Bedeutung. Er stellte einen Puffer zwischen dem Einflussbereich Großbritanniens und denen seiner kolonialen Rivalen Frankreich und Italien dar. Heute ist das Gebiet ein Puffer zwischen dem vorwiegend christlich geprägten Kenia und dem kriegsgebeutelten Somalia, dem Ausgangspunkt gewaltsamer Übergriffe der Al-Shabaab-Miliz. Seit Jahren verübt die islamistische Gruppe Überfälle und genießt dabei in muslimisch geprägten Teilen Kenias eine gewisse Sympathie. Auch unter der Erde verspricht die Region großen Reichtum. Sie verfügt über Erdöl, Bodenschätze und Wasserreserven. Wenig überraschend kann das Gebiet dort einfacher und profitabler genutzt werden, wo die lokale Bevölkerung vertrieben oder unterwandert worden ist – also kein Widerstand zu erwarten ist. „Schutzgebiete“ werden in vielen Teilen Afrikas an Erdöl-, Gas- und Bergbauunternehmen verpachtet. Möglicherweise hängt die Vertreibung der lokalen Bevölkerung aus „Schutzgebieten“ ebenso sehr mit wirtschaftlichen Ambitionen zusammen wie mit dem aus dem 19. Jahrhundert stammenden europäischen und nordamerikanischen Glauben an eine unberührte und göttliche Natur, die getrennt von dem sündigen Menschen betrachtet werden müsse.

Schon ein oberflächlicher Vergleich zwischen Karten, die Bergbauprojekte in Kenia verzeichnen und der Lage der „conservancies“, lässt den Schluss zu, dass unter mindestens neun der „Schutzgebiete“ (Kalepo, Meibae, Nannapa, Narupa, Naapu, Naibunga Lower, Naibunga Central, Sera und Biliqo Bulesa) Bodenschätze lagern, was noch schwere Folgen für die Samburu, Turkana, Maasai und Borana haben könnte. All diese Völker waren oder sind mit Bergbaukonzessionen auf ihrem Land konfrontiert.

Was auch immer die Gründe sein mögen für das aktuelle Wachstum des „Schutzgebiete“-Modells – für die Eigentümer*innen der „conservancies“ ist es gleich doppelt gewinnbringend. Sie geben vor, mit den lokalen Gemeinden auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, was sie natürlich nicht tun. Gleichzeitig zäunen sie immer größere Teile des Landes für ihre eigenen Profite als ab und deklarieren sie als „Schutzgebiete“. Dabei führen sie ihren Kampf gegen das Wanderhirtentum fort, der seit langer Zeit ein zentraler Bestandteil der kurzsichtigen und letztlich zerstörerischen Vorstellung einer unberührten Natur ohne Menschen ist.

So clever ihr Modell auch sein mag, es weist, neben seiner Abhängigkeit von nicht-nachhaltigem Tourismus, noch eine weitere Schwachstelle auf, die es letztlich zum Scheitern bringen könnte: Es berücksichtigt nicht die tiefe Beziehung, die viele Hirt*innen mit ihrem Lebensstil und damit auch ihrem Vieh verbindet. Sie haben über Generationen Dürren und Konflikte überstanden und sind sich im Klaren darüber, dass ihre Art zu leben nachhaltig ist. Das Modell der „conservancies“ trägt ihrer Widerstandsfähigkeit und Ausdauer nicht Rechnung. Die Hirt*innen schätzen es nicht, herumgeschubst zu werden und sie sind darauf vorbereitet, Zäune einzureißen und Gewalt zu riskieren, wenn es notwendig ist, um ihr Vieh und ihre Zukunft zu schützen.

Echte Lösungen, von denen sowohl die Menschen als auch die Natur profitieren, erfordern den Kampf gegen tiefsitzende Vorurteile – stets der erste Schritt zu strukturellen Veränderungen. Der Würgegriff der reichen „Landbesitzer*innen“ muss gelöst werden. Sowohl „Naturschützer*innen“ als auch die Regierung sollten die Bedeutung der Wanderhirt*innen als Hüter*innen der lokalen Ökosysteme anerkennen und ihre Versuche einstellen, der angestammten Lebensweise der angestammten Bevölkerung ein Ende zu setzen. Sie sollten den Hirt*innen mit Respekt entgegentreten und ihnen ihre „Hilfsangebote“ nur dann unterbreiten, wenn diese auch wirklich gewünscht sind. Dabei muss die Entscheidung über die Zusammenarbeit bei der lokalen Bevölkerung liegen, vertreten durch die von ihnen selbst gewählten Repräsentant*innen. Natürlich stellt solch ein neuer Ansatz eine Herausforderung dar, besonders aufgrund der Konkurrenz um Ressourcen. Doch bereits jetzt befindet sich Nordkenia in einer komplizierten Situation und die derzeitige Entwicklung läuft klar in die falsche Richtung.

Wenn sich diese Verhältnisse nicht verändern, scheint es wahrscheinlich, dass die Hirt*innen sich ihr Weideland selbst zurückholen, wenn notwendig auch gewaltsam, und damit die Vorherrschaft der „Schutzgebiete“ ein für alle mal beenden werden. Viele Hirt*innen erkennen bereits, dass sie an den Orten, wo es weniger Tourismus gibt, seltener drangsaliert werden. Es kommt bereits zu Protestaktionen, bei denen Wildtiere geschlachtet werden - nicht etwa wegen ihrer Stoßzähne, Hörner oder ihres Fleisches. Nicht einmal weil sie eine Gefahr für die lokale Bevölkerung oder ihr Vieh darstellen würden, sondern lediglich als Vergeltungsmaßnahme für den Landraub, der diese Afrikaner*innen verfolgt, seit die ersten Europäer*innen auf ihrem Land aufgetaucht sind und ihnen befohlen haben, sesshaft und „zivilisiert“ zu werden und in der göttlichen Ordnung die für sie bestimmte Rolle einzunehmen - als Hilfsarbeiter*innen und Bedienstete.